Кладбища с. Семеновское-Шуйское ? волость Александровский уезд Владимирской губернии.

Цитата:

"Очерк священника Н. Меморского «Село Семеновское-Шуйское» от 1850 г. Священник - уроженец этого села и известный краевед. По мнению Н. Меморского удивительная история села начинается с князя Василия Ивановича Шуйского, жившего здесь с молодых лет. .. Откуда взялся в селе царь Василий Шуйский? Он никогда, вероятно, и не бывал здесь. Ведь село в качестве приданого от дочери Малюты Скуратова получил брат Василия Ивановича – Дмитрий Иванович. А вся дальнейшая история села до 1633-34 гг. связана с третьим Шуйским - Иваном Ивановичем, которому после смерти брата и его жены, после освобождения из польского плена в начале 1620-х гг., Семеновское перешло по наследству"

на левом берегу реки устроена бумажная мануфактура - Она производство свое открыла в 1838 году и состоит в ведении из дворян Колежского Регистратора О.В. Богаевского. Мастеров и мастеровых на ней до 40 мужчин и 60 женщин, разных строений при ней 13 и все деревянные ..."

В 1838 г. открыта оберточно-бумажная фабрика «Троицко-Сергиевской Лавры», в с. Шуйском-Семеновском. Перестроена вновь арендатором купцом Герас. Фомич. Лезиным. В 1890 г. 2 паровых машины, сил 86; турбина в 70 сил; 2 паровых котла; освещается электричеством.

Владельцы,арендаторы бумажной фабрики. Основана в 1838г.

В 1838г - Богаевский О.В. , затем Рейнер Яков Яковлевич , в 1890г. Лезин Герасим Фомич , в 1911г. Ганшин Алексей Александрович(при нем фабрика была перестроена в текстильную), далее государственная текстильная фабрика "Свобода".

Рейнеры с 1890г. переводят фабричное оборудование в д.Савино на р.Киржач

"В 1889 г. открыта оберточно-бумажная фабрика Серпуховской мещанки Пелагеи Петровны Рейнер, при д. Савиной. На мельнице общества крестьян д. Савиной, арендованной Рейнер. Производство апретурного картона. В 1890 г. турбина в 20 сил; паровой котел; освещается керосином; рабочие: 25 муж., 10 жен."

Бельковской ткацкой фабрике(Горка) предшествовала писче-бумажная фабрика купца Лезина. Фабрика Лезина сгорела, от нее остались труба, плотина и гидроэлектростанция на реке Серой.

"О достопримечательностях села написано: «В Семеновском и по сие время (1850) на том месте, где был храм князя Шуйского, стоят три каменных столпа с крестами, и в 3-х верстах от села, в лесу, на месте, называемом Окишево, заметны и самые фундаменты великолепной дачи Шуйского. На Окишевом овраге доселе виднеются высокие плотины, где были, вероятно, огромные сады Шуйского с прудами и разными затеями, так обыкновенными в XVI столетии».

Фотография Б.А.Сокольского (1899-1976). Вид на плотину на р.Шерна под с.Семеновским.1960г.

Справа труба фабрики"Свобода"

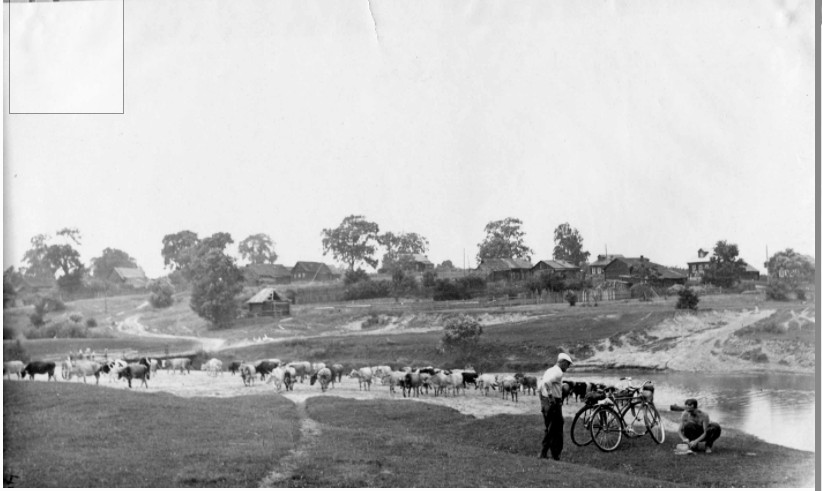

Фотография из фотоальбома краеведа Б.А.Сокольского (1899-1976). Общий вид с.Семеновское

Николай Максимович Меморский

Николай Максимович Меморский, священник Вознесенской церкви гор. Переславля-Залесского, Владимирской губернии, принадлежит к числу таких деятелей по гор. Переславлю, о которых должна сохраниться память в потомстве.

Древние города Владимирской губернии — Владимир, Суздаль, Муром и др. в 1840-х годах, и даже ранее — с учреждения «губернских ведомостей», обратили на себя внимание местных исследователей, — особенно посчастливилось в этом отношении Владимиру и Суздалю; не то мы видим относительно древнего же города — Переславля-Залесского: бывшие до 1840-х годов сведения о нем совершенно случайные, сообщаемые более попутно; только для счета здесь можно упомянуть о «творениях» гр. Д. И. Хвостова, более значения имеют заметки Макарова в его «Журнале пешеходцев», а произведение Шишкина, как специально написанное о Переславле, должно бы иметь особое значение, но оно слишком кратко и бессодержательно. Другие произведения, как напр. проф. Миллера (в 1789 г.), несомненно, дают более, чем предыдущие сведения о городе, но не имеют за собою детального описания. С 1840-х годов начинается поворот к лучшему и в отношении Переславля и к этому без всякого сомнения вызвали «Губернские Ведомости», где местные авторы находили радушный прием со всякими, даже мелкими, сообщениями. Едва ли подлежит спору, что издание «Губернских Ведомостей», как позже — и «епархиальных», начало будить дремавшие умственные силы провинции и дало возможность желающим и имевшим к тому склонность обнародовать массу весьма важных сведений для истории губернии. К числу таких добровольных и полезных тружеников принадлежал и Н.М. Меморский, который первый занялся детальным описанием всего замечательного в Переславле. По его стопам пошли уже и другие, как протоиерей А.И. Свирелин, о. П. Ильинский и др.

Николай Максимович Меморский родился 4 мая 1820 года в селе Семеновском-Шуйском, Александровского уезда, где отец его, Максим Петрович, был священником. Рано отдали его учиться (в 1828 г.) во Владимирское приходское училище, где он с успехом кончил курс в 1834 году. Что за причина была, почему мальчика из Владимира отец счел за лучшее отдать в Спасо-Вифанскую семинарию, мы не знаем; правда, эта семинария была очень близко, но находил же отец более удобным учить сына во Владимирском, а не Переславском училище. В Вифанскую семинарию Меморский поступил 1 сентября 1834 года, всего 14 лет; в 1838 г. (24 декабря) он уже был посвящен в стихарь Виталием, епископом Дмитровским, а в 1840 году окончил курс там студентом. Учился Николай Максимович «при способностях очень хороших, прилежании ревностном; поведения был весьма добраго». Кончил он курс под № 11, но так как первые восемь поступили в Московскую Академию, то Меморский считал себя кончившим под № 3.

В Переславском духовном училище с 1814 г. был учителем священник Иоанн Флоринский; в 1842 году он надумал постричься в монахи, а священническое место при Вознесенской церкви сдать своей дочери, с оставлением его учителем. Видимо, учитель Флоринский пользовался уважением от начальства, так в следующем году он был назначен начальником училища (в монашестве дано ему было имя Иннокентий); но представленный им кандидат на священническое место почему-то не сразу был определен: Н.М. Меморскому (кандидатом был он) пришлось вторично просить архиепископа Парфения и для убедительности доказывать о своем окончании не под 11, а под 3-м №: — «в сравнении с Владимирскими семинаристами»; надо полагать, однако, что не это подействовало, а то, что Меморский «в знак признательности и благодарности» заявил о желании пожертвовать «на бедность духовного звания» 250 р. ассигн. Этим была задета слабая струна архиепископа Парфения, который всю душу положил на организацию попечительства о бедных духовного звания в нашей губернии. Этот случай с Меморским, с другой стороны, показывает, как тогда было разборчиво начальство при замещении мест не только в губернском, но и в уездных городах. Николай Максимович был произведен в священники 1 декабря 1842 года.

Дальнейшая служба его показывает, что начальство не ошиблось в выборе И.М. на место градского священника. С 1846 г. по ноябрь 1853 он «проходил должность» учителя в Рыбно-слободском удельном училище; 8 марта 1851 г. определен был увещателем при градских присутственных местах, и эту должность занимал по апрель месяц 1858 г.; с 1852 по 1857 г. нес должность градского катихизатора; в 1855 г. он избран был для служения и проповедничества при Переславской дружине государственного ополчения; в 1857 г. определен присутствующим духовного правления, каковую должность проходил до закрытия правления в сентябре 1864 г.; 18 апреля 1863 г. он был назначен депутатом при уездных мировых съездах; с 1864 г. проходил должность сельского благочинного, в 1865 г. вторично определен градским катихизатором и утвержден в звании сотрудника духовного попечительства. В былые времена даже градское духовенство не так щедро поощрялось различными наградами (про сельское и говорить ничего, — мы знали одного священника, прослужившего слишком 30 лет и не получившего набедренника). Н.М. Меморский только 14 апреля 1852 г. «за усердное и полезное прохождение своей должности при отлично честном поведении» был награжден набедренником; в 1853 г. за успешное оказывание катехизических бесед от его преосвященства была объявлена Меморскому благодарность, а за тщательное и полезное прохождение увещательской должности — архипастырское одобрение. 17 апреля 1854 г. за усердное и ревностное прохождение возложенных должностей Николай Максимович Всемилостивейше пожалован был фиолетовою скуфьею, а 25 апреля 1864 г. награжден таковою же камилавкою; 2 октября 1865 г. за успешные труды по катихизаторству изъявлена ему признательность епархиального начальства. Кроме того, в память войны 1853 — 1856 гг. о. Николай имел бронзовый наперстный крест.

Вот не сложный формулярный список Меморского, из которого видно, что на него усердно возлагали различные обязанности, которые он и исполнял, по официальному выражению, «тщательно и полезно». Но это все подвиги, хотя и добрые, но из разряда таких, о которых никто не говорит и на которые очень мало обращают внимания.

Переходя к другого рода деятельности о. Николая Меморского, прежде всего отметим, что статьи его в «Губернских Ведомостях» представляют во большей части самостоятельный труд, а не компиляцию, не перепечатку. Он сотрудничал не долго, поместил статей не много. Вот перечень его статей:

«Крестный ход на озеро Плещеево» — 1848 г., № 26, стр. 148 — 144; «Горицкий кафедральный Успенский собор в Переславле Залесском» — 1849, № 15, стр. 85 — 87; «Краткий очерк Переславского Никитскаго монастыря, с его достопамятностями» — 1849, № 51, стр. 249 — 252; «Село Семеновское-Шуйское» — 1850, № 6, стр. 28 — 24; «Писчебумажная фабрика при селе Семеновском-Шуйском, в Александровском уезде» — 1850, № 7, стр. 29 — 80; «Прогулка по берегу озера Плещеева» — 1850, № 31, стр. 166 — 168; «Бумагопрядильная мануфактура московских 1-й гильдии купцов братьев Борисовских, в Переславле-Залесском» — 1850, № 46, стр. 257 — 259; «Отголосок на статью: «О чудном свойстве Плещеева, или Переславского озера» — 1850, № 52, стр. 291 — 293 (статья «О чудном свойстве...» принадлежит Ив. Егор. Несытову и была напечатана в JV» 45 «ведомостей»; в дополнение к ней редактор, В. И. Доброхотов в № 50 поместил от себя — «Еще несколько слов об озере Плещееве», а в примечании к статье Меморского, со свойственным Василию Ивановичу юмором, он заметил: «благодарим... Несытова за то, что он первый коснулся глубины Плещеева озера, тогда как прежде сего, только скользили по его поверхности. Но надеемся еще, что Плещеево, теперь успокоившееся (т. е. после статьи Меморского), снова взволнуется»; «Переславский Николаевский монастырь, что на болоте» — 1851, № 10, стр. 66 — 67; «Борисоглебская церковь в Переславле-Залесском» — 1851, № 15, стр. 104 — 105; «Дополнение к описанию Горицкаго Успенскаго собора, в Переславле-Залесском» — 1852, № 85, стр. 284 — 286. — Других статей Н. Меморского в «ведомостях» мы не знаем, как не знаем и той причины, по которой он так скоро прекратил свое сотрудничество.

Мы уже сказали, что статьи Меморскаго представляют собою самостоятельный труд. Нужно заметить, что почти одновременно в «Сыне Отечества» печатались статьи о Переславле А. Савельева-Ростиславича, которые также перепечатывались во «Владимирских Губернских Ведомостях», но редакция, помещая новые статьи по одному и тому же предмету, полученные от Н.М. Меморского, всегда прибавляла, что они дают более подробные сведения, чем статьи в «Сыне Отечества». В.И. Доброхотов, приняв в заведывание «Губернския Ведомости», тогда же (в № 26 — 1849 г.) заявил: «нет надобности стесняться тем, что многие уже предметы, со времени издания Губернских Ведомостей, с 1888 года, — вошли в состав их: ибо те же самые предметы, рассматриваемые разными людьми, из которых каждый имеет свою точку зрения, и по обширности средств, может обнять их лучше, руководствуясь описанием предшественников; описания его будут разнообразнее и занимательнее, а тем самым прежние изыскания обогатятся новыми, которые более уяснят значение наших исторических памятников». Николаи Максимович вполне и доказал справедливость высказанного Доброхотовым.

Н.М. Меморский был всесторонне образованный человек, до самой смерти своей интересовавшийся успехами науки, следивший за литературою по истории и священному писанию. Он был ярый поклонник образования и всем детям своим дал возможность закончить его в высших учебных заведениях.

Он скончался сравнительно еще молодым, всего 49 лет, — именно 28 апреля 1869 года, и похоронен в Переславле-Залесском.

/Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на различных поприщах общественной пользы. Собрал и дополнил А.В. Смирнов. Выпуск 3-й./

Газета «Владимирские Губернские Ведомости»

Герцен Александр Иванович - редактор газеты "Владимирские губернские ведомости".

Протопопов Яков Егорович (1815 - 1861) – редактор газеты "Владимирские губернские ведомости".

Константин Никитич Тихонравов – редактор газеты "Владимирские губернские ведомости".

Н.С. Стромилов - исследователь Владимирского края, и по преимуществу –Александровского уезда.

Владимир Александрович Борисов- исследователь шуйского края.

Copyright © 2016 Любовь безусловная

МАЛЮТА СКУРАТОВ – ВОТЧИННИК СЕЛА СЕМЕНОВСКОГО

По данным С.Шумакова на нашей земле Малюте Скуратову принадлежала вотчина - село Семеновское (впоследствии Шуйское) – около 660 четей, т.е. около 330 гектар, которое он дал в приданое за своей дочерью Екатериной. (Обзор грамот Коллегии Экономии. Вып. четвертый. М. 1917). Каким образом опричник царя стал владельцем села – не известно. К селу тянули многие деревни и пустоши. Некоторые из них по названию ассоциируются с именем Скуратова-Бельского: это деревни Курбатово и Бельково.

У М.И. Смирнова упомянуто также сельцо Малютино на рч. Кошенке в 1562 г., в 1627-31 – лесная пустошь Махрищского монастыря в Слободском стане в 5 десятин. Вот и все, что оставил живого в память о себе Малюта Скуратов, исключая историю.

Едва нашла речушку; спряталась она в огромном лесном массиве (Атлас Владимирской области, 2008 г.). На берегах ее нет ни одного светлого пятнышка, подтвердившего бы существование в старину сельца Малютино, только едва просматривается небольшая площадь более светлого цвета, чем остальной фон. Неужели Малюта прятался в таких дебрях? На космоснимках по берегам речушки видны два светлых пятнышка, без названий мест.

Что известно о роде Малюты Скуратова. Немного. Скуратовы, Скурат Григорьев сын Скуратов перемещен из дворовых с Шелони, Шелонской пятины согласно записи в «Тысячной книге 1550». Не известны полученные им поместья. Малюта Григорий Лукьянович Скуратов с 1560-х годов - опричник царя Ивана Грозного. Кем Скурат Григорьев приходился опричнику Малюте Григорию Лукьяновичу Скуратову? В «Словаре древнерусских личных собственных имен» Н.М. Тупикова (М. 2004) упомянут Скурат Офонасьев сын Бельского, землевладелец, 1504 г. Бельский Афонасий Евтафьевич в 1473 числился по Звенигороду (С.Б. Веселовский «Ономастикон»).

Более известны дочери опричника: Екатерина (Христина) Григорьевна, ставшая женой князя Дмитрия Ивановича Шуйского, получившего село Семеновское (Шуйское) в приданое за женой. (С.Шумаков, 1917, т.IV). Село со всеми землями стало приобретением Сергиева монастыря: в декабре I638 г. по душе кн. И.И.Шуйского монастырю было передано село Семеновское на р.Шерне в Борисоглебском стане, принадлежавшее во второй половине ХVI в. известному Григорию Лукьяновичу Бельскому Малюте Скуратову. Комплекс включал 9 деревень и I6 пустошей и располагался недалеко от промысловых владений (тоней и кулиг) Троице-Махрищского монастыря, (Черкасова М.С., Вологда, 2001).

Других дочерей Малюта Скуратов устроил не менее почетно: Анна Григорьевна стала женой князя боярина Ивана Михайловича Глинского, который владел Площевской волостью и с. Логиново-Пожарским; Марья Григорьевна стала женой Бориса Годунова. Упоминается еще одна дочь Елена, как жена татарского князя Ивана Келмамаева.

По С.Б. Веселовскому у Малюты Скуратова был еще сын Максим Горлин, который умер в молодости.

Отец Малюты Скуратова Лукьян Афанасьевич Скурат Бельский принял постриг в Иосифо-Волоколамском монастыре. Здесь же в 1573 похоронен и Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. В этом же монастыре похоронены и другие Скуратовы-Бельские. Почему выбран для погребения именно Иосифо-Волоколамский монастырь, а не ближние к Александровой слободе обители, например, бывший тогда в опричнине Махрищский монастырь? Объяснение, кажется, лежит на поверхности – происхождение Скуратовых связано с Шелонской Новгородской землей, куда издревле относились земли Волока Ламского и расположенного на них Иосифо-Волоколамского монастыря. Но это только версия.

Вернемся в село Семеновское. Важно знать, когда его получил Малюта Скуратов. Ведь в опричнине он вознесся в конце 1560-х годов. Рядом с ним в 1550-е годы получил земли и стал вотчинником Кинельской волости Алексей Федорович Адашев (Алексеев Ю.Г., 1966). Почему-то исследователь переславских землевладении отметил Адашева как местного вотчинника, а Малюту Скуратова и его родственников Третьяковых – нет.

По исследованию историка Д. Володихина (Малюта Скуратов. ЖЗЛ. 2012), ближайший родственник Малюты - Григорий Третьяк сын Лукьяна Скурата-Бельского и его потомки владели сельцом Степаново Переславского уезда. Степаново - это современное Степково около г.Карабаново. Подтверждением слов Д. Володихина служит письмо Гр. Гавр. Пушкина (С. Шумаков, 940) от 1648 года, где он пишет следующее: «А монастырю дано сц. Степково, а Степурино тож… А та де вотчина у… Григорья… приданная купля Петра Третьякова. И Петр де Третьяков, отходя сего свету, отказал тое вотчину сыну своему Ивану, а Иван отказал сыну своему Афонасью с матерью с Ульяною Осиповною…».

Так по р. Шере-Серой, далее Шерне расселяются опричники во главе с Малютой Скуратовым. В опричнину был взят Махрищский монастырь. Для чего все это написано? А вот для чего. По другому берегу р. Серой и Малому Киржачу в Марининой волости Иван Грозный к концу 1560-х гг. путем обмена землями поселил князя Владимира Андреевича Старицкого, чтобы он был на виду у «ока» государева Малюты Скуратова и верных ему опричников. Иван Грозный обложил князя Старицкого как «красного» зверя соседями опричниками. По левому берегу Малого Киржача и по р. Киржачу большая часть земель принадлежала Киржачскому монастырю, сопернику князя Старицкого по пользованию водных и других ресурсов. При известии о приезде Малюты Скуратова князю и его семье просто негде и не у кого было укрыться, даже в соседних монастырях.

По Д. Володихину Малюта Скуратов высоко взлетел в опричнине именно благодаря убийству князя Владимира Андреевича, своего соседа. Взгляните на карту, от с. Семеновского и Степково всего около 5 км до с. Романовского и еще меньше до озерца Бого(а)но, где по синодику царя погиб князь Старицкий. Такое тесное соседство не было случайным, было хорошо продуманной ловушкой для кн. Старицкого. Эта трагедия и место ее совершения тщательно укрывалась историками и не только ими.

Передо мной очерк священника Н. Меморского «Село Семеновское-Шуйское» от 1850 г. Священник - уроженец этого села и известный краевед. По мнению Н. Меморского удивительная история села начинается с князя Василия Ивановича Шуйского, жившего здесь с молодых лет. Другой истории до Василия Ивановича у села как бы и не было. Неужели жители села и его прихода не сохранили в памяти имя Малюты Скуратого - своего хозяина, пусть кратковременного, но такого известного в России человека? Откуда взялся в селе царь Василий Шуйский? Он никогда, вероятно, и не бывал здесь. Ведь село в качестве приданого от дочери Малюты Скуратова получил брат Василия Ивановича – Дмитрий Иванович. А вся дальнейшая история села до 1633-34 гг. связана с третьим Шуйским - Иваном Ивановичем, которому после смерти брата и его жены, после освобождения из польского плена в начале 1620-х гг., Семеновское перешло по наследству. О Шуйских и селе Семеновском следует писать отдельную историю.

В истории села кроме М. Скуратова и Шуйских известен еще один прославленный в России человек – патриарх Филарет. Об этом событии и человеке жители села, в отличие от Скуратова, не забыли, хотя пребывания Филарета в селе было очень коротким. Н. Меморский писал: «К церковным древностям села Семеновского можно отнести два древних антиминса, длины и ширины одинаковой – в четверть аршина; один из них освящен при Царе Михаиле Федоровиче и Святейшем патриархе Московском Филарете, в 7131 (1623) году.

О достопримечательностях села написано: «В Семеновском и по сие время (1850) на том месте, где был храм князя Шуйского, стоят три каменных столпа с крестами, и в 3-х верстах от села, в лесу, на месте, называемом Окишево, заметны и самые фундаменты великолепной дачи Шуйского. На Окишевом овраге доселе виднеются высокие плотины, где были, вероятно, огромные сады Шуйского с прудами и разными затеями, так обыкновенными в XVI столетии». Описываемое место в глубокую дохристианскую старину в народе называлось Тройной, и было священным.

Пока остались неизвестными время происхождения села, история его заселения, имена его первых хозяев, в память какого Семена был поставлен первый деревянный храм. Об истории храма, его реликвиях и жизни людей будет рассказано в следующем очерке.

В. БОРАВСКАЯ.