Кладбище с. Мостцы Лаптевская волость Владимирский уезд Владимирской губернии.

Мостцы – село в Камешковском районе Владимирской области России, входит в состав Второвского муниципального образования.

Село расположено в 11 км. на восток от центра поселения села Второво, в 14 км на юго-запад от райцентра Камешково и в 4 км от ж/д платформы Новая Жизнь на линии Владимир — Ковров. «Село Мостцы находится в 37 верстах от г. Владимира».

При селе расположена протока, называемая Мостянка. Через эту протоку с давних времен существовал деревянный мост и, возможно, от него и происходит название села Мостцы.

В 1628 г. село Мостцы принадлежало помещице Анне Ильиничне Туровой и стряпчему Дмитрию Ивановичу Заболоцкому. К 1645 г. первой частью Мостцов уже владел Василий Петрович Отяев, а второй — Никита Иванович Заболоцкий.

В 1653 г. Никита Иванович Заболоцкий заложил и просрочил свое поместье село Мостцы боярину Илье Даниловичу Милославскому, отцу 1-й жены царя Алексея Михайловича царицы Марии Ильиничны Милославской. После смерти боярина Милославского, по указу царя Алексея Михайловича в 1668 г. митрополит Сарский и Подольский Павел, окольничий Иван Михайлович Милославский и дьяк Приказа Тайных дел Федор Михайлов вотчину село Мостцы отдали на выкуп Ивану Михайловичу, Михаилу, Алексею, Андрею и Петру Артемьевичам Заболоцким.

В 1702 г. село Мостцы значится вотчиной вдовы стольника Ивана Петрова Волынского Анны Михайловой Волынской.

Во второй половине XVIII столетия Мостцы стали имением отставного лейб-гвардии подпоручика Алексея Григорьевича Безобразова, богатого помещика пяти губерний, владимирского уездного предводителя дворянства в 1782—1784 гг. После кончины А.Г. Безобразова Мостцы в 1804 г. унаследовал один из его сыновей Дмитрий Алексеевич Безобразов. Гвардии подпоручик Сергей Алексеевич Безобразов — Ковровский уездный предводитель дворянства в грозном 1812 году, главный организатор 3-го пешего Ковровского полка Владимирского ополчения. Три раза местное тогдашнее господствующее сословие избирало С. Безобразова «хозяином уезда», при нем и стараниями его зятя владимирского губернатора князя Долгорукова был восстановлен в 1804 г. Ковров в качестве уездного города. Сам Сергей Алексеевич, а потом его брат и сын возглавляли Ковровский край более 50-ти лет вплоть до середины 1870-х гг. Долгое время было неизвестно, когда скончался С- Безобразов и где был погребен. И вот в 1907 г. в IX томе «Трудов Владимирской ученой архивной комиссии» М.Н. Бережков опубликовал статью «К истории рода владимирских дворян Безобразовых», в которой описал чугунную надгробную плиту, на которой было написано, что под ней погребен С.А. Безобразов, умерший 13 декабря 1826 г. Эту плиту автор обнаружил в селе Мостцы тогдашнего Владимирского уезда. Именно там нашел место своего последнего упокоения организатор Ковровского ополчения «Великого года России».

От разорившегося Д.А. Безобразова Мостцы перешли к гвардии поручице Екатерине Павловне Бутурлиной. Во второй половине XIX века Мостцы принадлежали помещикам Бутурлиным и князьям Щербатовым.

В 1858 г. в селе Мостцах проживало 199 человек в 22 дворах. К 1897 г. там уже насчитывалось 322 жителя и 54 двора. При селе Мостцах находилось пахотной земли 209 десятин, луговой 103 десятины, усадебной 16 десятин и выгонной 23 десятины. Лесных угодий при селе не было. Местные крестьяне выращивали в основном рожь, овес и гречиху. В реке Клязьме и находящемся поблизости от села озере имелись богатые рыбные ловли, состоявшие в пользовании помещика.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Лаптевской волости Владимирского уезда.

«В 1927 году в селе Мостцах, бывшей Второвской волости, началась подготовка к постройке новой школы. Во второвском ВИК-е было заявлено школьному совету, что на постройку школы отпускается 1.500 рублей. Крестьяне пошли навстречу государству и вывезли бесплатно лес для постройки. На место приезжала комиссия, которая все обмерила, высчитала, а потом... тем делом и кончилось.

В прошлом году мостецкая школа перешла в Ковровский район. По требованию сельсовета из Коврова в Мостцы выезжал техник, который составил акт, что в таком здании, в каком помещается школа, больше заниматься нельзя. Тогда сельсовет занял под школу пустующее каменное здание, даже не штукатуренное.

Наступила зима. В школе стоял страшный холод, вымерзла вода и многие из ребят заболевали. В нынешнем году при проведении самообложения крестьяне опять выделяли на постройку школы 50 проц. от собранной суммы. Но строить школу как будто бы никто не собирается. Заготовленный лес гниет, а районные организации молчат. Если ничего не будет сделано, то с начала учебного года создается безвыходное положение. Учиться будет ребятам негде.

Школьный совет» («Призыв», 22 июня 1930).

Село Мостцы, побывав в 1929-1940 гг. в составе Ковровского района, стало селением новообразованного района Камешковского.

В годы Советской власти и вплоть до 2005 года село входило в состав Волковойновского сельсовета (с 1998 года — сельского округа).

Численность населения: в 1859 г. – 222 чел.; в 1905 г. – 320 чел.; в 2010 г. – 22 чел.

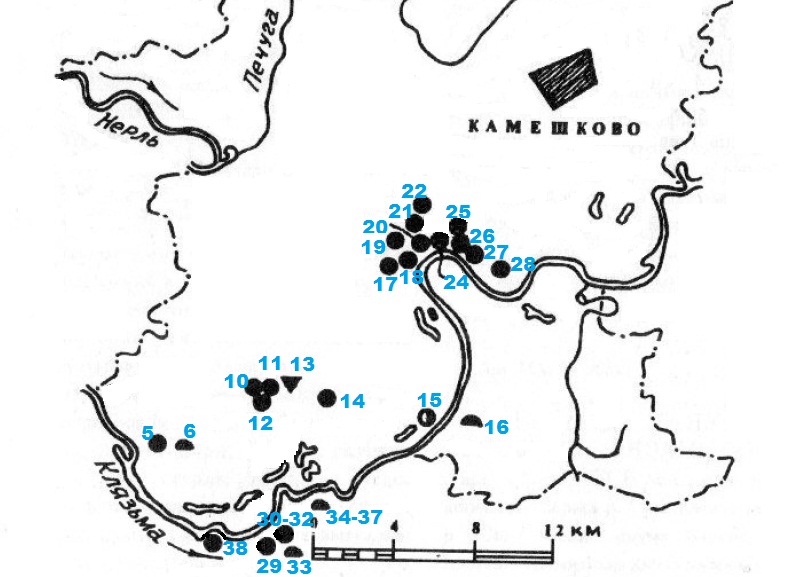

28. Селище (11-13 вв.) расположено в 0.3 км. к югу от села Мостцы, левый берег безымянного ручья, левого притока р. Клязьма. Площадь ок. 4.5 га. Керамика гончарная древнерусская 12-13 вв.